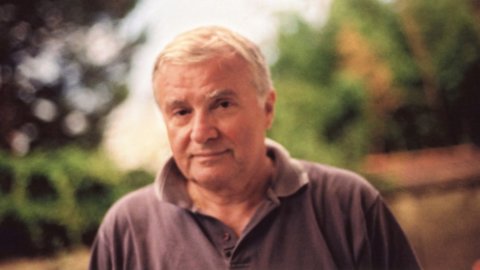

Il peso è tutto sulle spalle di un signore anziano, più ottantenne che settantenne, capo di una squadra cui spetta il compito di dimostrare, in casa prima e nel mondo subito dopo, che gli Stati Uniti sono sempre a city upon a hill, una città – luminosa – sulla collina. Non è la prima volta in quasi 250 anni di storia nazionale che il vertice politico è chiamato a questo difficile compito, come il neopresidente Joseph R. Biden ha ricordato nel suo discorso inaugurale del 20 gennaio. E non è la prima volta che il Paese ha dimostrato profonde divisioni, sempre poco studiate e sottovalutate in un’Europa che, amandoli o detestandoli, ha comunque visto gli Stati Uniti da almeno un secolo come qualcosa di unico, gigantesco, misterioso prima, potente poi, indecifrabile oggi, finito forse domani.

LE SPACCATURE NELLA STORIA DEGLI USA

La nostra memoria tende a ricordare essenzialmente, quanto a divisioni nella società americana, il nodo del razzismo e la rivolta contro la guerra in Vietnam. C’è molto altro. L’America si spaccò presto, ben più di 200 anni fa, su come ordinare la Repubblica, federale o confederale; combatté una sanguinosissima guerra civile alla fine proprio su questo, mezzo secolo più tardi; si spaccò tra ricchi e poveri, grandi città e periferie agricole a inizio 900, e fu così divisa che la Federal Reserve, idea detestata dalle periferie ma fondamentale per creare la potenza monetaria del dollaro, fu creata finché fu possibile di nascosto, nel 1913; si spaccò duramente sul ruolo internazionale negato nel 1919 dal Congresso al presidente Wilson, che ne uscì quasi pazzo; distrusse la propria diplomazia negli anni 20 e oltre, con tagli spaventosi al bilancio degli Esteri imposti dal Congresso, in nome dell’isolazionismo, mentre però i suoi banchieri stavano diventando la cassaforte del mondo, incongruenza plateale e nefasta; si spaccò molto duramente sul New Deal rooseveltiano; e infine condusse una lunga battaglia interna, dal 1947 al 52, conclusa solo con l’ascesa del generale Dwight Eisenhower alla presidenza, per far approvare i nuovi impegni diplomatici e militari avviati nel 47, con 13 senatori su 96 che votarono contro l’Alleanza Atlantica nel luglio 49. Al confronto, una petizione di sostegno all’Alleanza e alla Nato nel luglio 2018, mentre Trump era in volo verso un summit alleato a Bruxelles dopo avere ripetutamente attaccato l’Alleanza e la sua utilità per gli Stati Uniti, si risolveva con soli due voti contrari. Ma i sondaggi d’opinione indicavano una indifferenza all’Europa ben più vasta.

DIALOGO E ISOLAZIONISMO

Oggi gli Stati Uniti sono un Paese con due nazioni, quelli che vogliono dialogare con il resto del mondo e quelli che vogliono decidere da soli, fidando sul peso che le decisioni americane imporranno agli altri, così come volevano i nazionalisti del Midwest 120 anni fa e gli isolazionisti degli anni 20 e 30. I “trumpisti” ad oltranza sono i loro eredi, con contorno di teorie cospiratorie che anche allora non mancavano, e di colossali fantasie e bugie. Per vari aspetti, ma non per tutti, la contrapposizione, come dimostra l’assalto al Congresso della folla scalmanata incitata dallo stesso Trump il 6 gennaio scorso, non è mai stata così dura.

Non c’è dubbio che Biden, per idee, sentire, storia, appartiene in pieno alla prima nazione, quella del dialogo concreto e costante. Non c’è dubbio che sia il miglior erede vivente della grande stagione della diplomazia americana degli anni 40 e 50, assiduo frequentatore da 40 anni della scena globale e soprattutto di quella europea. Ma non c’è dubbio che l’America sia assai diversa da quella del mito americano. L’America deve decidere che cosa è oggi America, un Paese come altri, solo più grosso e geograficamente fortunato, e badare ai fatti propri, brutalmente se del caso, o qualcosa comunque di peculiare, in grado di guidare a volte verso soluzioni migliori, dopo avere deciso che cosa sono i fatti propri. Devono decidere insomma se il mondo è una inevitabile compagnia o un fastidio, nell’illusione che sia evitabile; devono decidere se esiste ancora qualcosa chiamato American Century, riveduto ridimensionato ma ancora concreto, o se è, fu, una stagione del tutto chiusa. America first, vecchio slogan ottocentesco rispolverato da Donald Trump e sempre pronto nell’armamentario ideologico americano, cioè America alone.

Biden è stato accolto con grande sollievo da tutte le democrazie, e con gioia in Europa. Un documento stilato dalla Commissione Ue a inizio dicembre professa entusiasmo, chiede un vertice bilaterale Usa-Ue entro giugno, propone azioni comuni a partire dalla sanità anti-pandemia per passare a impegni a più vasto raggio, diplomatici economici strategici, in linea con il Summit for Democracy proposto subito da Biden.

Questo prima del 6 gennaio, e le scene che hanno imposto a tutti una domanda: ma che succede in America? “Ci vorrà parecchio tempo per chiarire se Trump è stato una aberrazione storica o il preannuncio di ciò che deve ancora venire”, scrive l’ex premier svedese Carl Bildt. Nel frattempo l’Europa resterà inevitabilmente prudente, perché non sarà subito chiaro se un presidente potrà tenere fede ai propri impegni o se dovrà piegarsi invece come dovette fare Wilson al volere del Congresso, e quest’ultimo al volere dei rumorosi umori popolari.

L’USCITA DAL TRUMPISMO

Il timore esiste, è concreto, ma il peso da attribuirgli dipende dalla lettura del fenomeno Trump. Che ha innovato, o meglio “innovato”, nel linguaggio politico, nel costante rapporto via social con la base e molto altro, ma non nelle idee di fondo, e negli slogan di fondo. Ha pescato a piene mani nell’armamentario del nazionalismo, nativismo e isolazionismo degli ultimi 150 anni di storia americana. Trump è più un sintomo che non una causa, un epigono e non un profeta. E forse questo renderà meno impossibile l’uscita dell’America dalla sua negativa stagione.

Non sarà facile. Scrivendo sull’ultimo numero di Foreign Affairs, la rivista da 99 anni simbolo dell’internazionalismo americano, l’ex ambasciatore all’Onu Samantha Power, oggi nella squadra di Biden, ammette che la famosa definizione di Madeleine Albright sugli Stati Uniti “paese indispensabile” è stata riscritta e recita ora “paese incompetente”. Per come ha gestito la pandemia, del tutto assente a livello internazionale e inefficace in patria; per come ha gestito la diplomazia con troppi errori e, dove anche ha ottenuto risultati come in Medio Oriente da ultimo, con poca prospettiva; per come ha gestito il commercio internazionale; e per come ha gestito il problema Cina, facendo prima terra bruciata di ogni principio di collaborazione alleata e poi chiedendo un impegno comune per affrontare le ambizioni egemoniche di Pechino. Sarà su una politica comune verso Pechino che Biden si giocherà la nuova leadership americana, guidando cioè convincendo, e ammettendo strade non fotocopia verso però lo stesso obiettivo, e in nome degli stessi principi. Per ora l’Europa sulla Cina, segue altre vie.

I sostenitori di Trump ricordano che prima della pandemia c’era quasi il pieno impiego, ma dimenticano che con 7.800 miliardi di aumento del debito federale Trump è al terzo posto fra tutti i presidenti per livello di indebitamento. È stato, il suo e ben prima della pandemia, un boom in deficit, meno tasse e più debiti. Secondo i calcoli di Eugene Steuerle dell’Urban-Brookings Tax Policy Center di Washington, Trump batte alcuni campioni della classifica debitoria come Ronald Reagan e Barack Obama, e nemmeno ha dovuto, al contrario dei primi due in classifica, Abraham Lincoln e George W. Bush, finanziare una dura Guerra Civile o due guerre lontane. “Abbiamo un debito di 21mila miliardi e quando i miei tagli fiscali (del 2017, ndr) si faranno sentire lo pagheremo come se fosse acqua”, dichiarava Trump nel luglio 2018. Siamo a 28mila miliardi, di poco sotto il 100% del Pil toccato durante la Seconda guerra mondiale, e con il conteggio del debito federale che è, negli Stati Uniti, piuttosto lontano dal calcolare l’intero debito pubblico.

Anche questa è l’America che Joe Biden eredita e non si può che augurargli buona fortuna. Ma l’Europa è parte in causa. Dobbiamo tutti chiederci, come fa Carl Bildt, con chi altro mai possiamo parlare liberamente e intenderci: “Se il tradizionale e naturale alleato dell’Europa non è più attendibile, dove andiamo a parare?” Se il vecchio Biden ce la fa, non a riportare un’America che non c’è più per costruire un mondo che c’è ancora meno, ma per tornare alla razionalità e al coraggio, non sarà la prima volta che chi ha scommesso sulla fine dell’America perde la partita.