Qualche giorno fa, i “saggi” del Presidente hanno consegnato il lavoro, una sorta di collage di buone azioni stese in bell’ordine per non far perdere troppo tempo a chi si metterà ai comandi della macchina governativa. Sarà utile questo catalogo alla nostra manifattura, che ora tutti vanno cercando di salvare? Dipende da chi andrà al governo, dalla sua preparazione “politica tecnica” e dal suo “credo” economico. Mi soffermo su quella che a me pare la questione più importante. Nelle proposte per l’industria c’è un’insistenza sulle, a mio avviso logore e inconcludenti, tematiche portate a lungo dai “declinisti”: saremmo afflitti da imprese troppo piccine che rappresentano addirittura un “vulnus” della nostra economia. Uno dei passaggi più significativi è a pag. 14 del documento “economico-sociale” dei “saggi”: “Vi sono spazi per accrescere il numero di imprese, per ingrandire molte di quelle esistenti, poggiando sui talenti scientifici e imprenditoriali diffusi nel nostro Paese. Nonostante le tante difficoltà per fare impresa in Italia, moltissime aziende presentano risultati eccellenti in termini di efficienza, redditività, innovazione e crescita occupazionale. Dovrebbero essere di più.”

I saggi ammettono l’esistenza di aziende brillanti e competitive; ma a me pare che non le abbiano viste tutte, né tanto meno comprese nel funzionamento. Abbiamo poche imprese? I dati raccolti dall’Eurostat per la manifattura (aggiornati al 2011) presentano il Regno Unito con 123 mila imprese, la Spagna con 183 mila, la Germania con 209 mila, la Francia con 251 mila; ma in Italia sono 427 mila! La recente indagine Confindustria-R&S-Unioncamere sulle medie imprese europee (www.mbres.it, dati al 2009) fissa la produttività delle aziende italiane a 51 mila euro per dipendente: i francesi sono a 52 mila, i tedeschi a 56 mila e gli spagnoli a 48 mila; le italiane hanno però il vantaggio di un costo del lavoro inferiore del 15% a quello delle tedesche (il divario di produttività citato sopra è solo del 9%) e del 9% a quello delle francesi.

E’ certo auspicabile che si faccia di meglio, ma quello che c’è ora non pare debba essere bocciato con la matita blu! Si tratta di punti di vista? Forse, ma molto dipende anche dai dati che si guardano e dall’affidabilità delle fonti su cui essi sono costruiti (e le cifre sulla produttività, specie nei raffronti internazionali, sono quanto di più inaffidabile possa esistere). Inoltre, nell’economia globalizzata di oggi la produttività si deve valutare a valore, non a chili; valore prodotto da ogni dipendente il cui livello di costo condiziona la competitività dell’impresa in cui lavora. Queste nostre imprese sono di dimensione relativamente piccola e per essere competitive debbono necessariamente assicurarsi le economie di scala legandosi a rete. Le reti sono la materia fondante dei distretti (che infatti si evolvono con la globalizzazione) e dei sistemi del Quarto capitalismo, che a loro volta hanno un’origine e una collocazione prevalentemente distrettuale. Oggi non è più corretto valutare la competitività di una singola impresa: occorre mettere insieme il sistema a cui appartiene e questo concetto ha bisogno di essere meglio compreso da studiosi e politici.

I saggi insistono poi sull’incapacità di queste imprese ad assumere manager estranei alla famiglia fondatrice (pag.45) i quali sarebbero la medicina corretta per una loro necessaria trasformazione in entità ingrandite. Peccato che non solo in tempi “normali” esse non riescano a fallire, ma che le ricerche sulle medie imprese dimostrino che il rischio di default aumenta con l’aumento delle dimensioni. Questo sino a quando non si diventa grandi al punto da costringere al salvataggio statale in caso di bisogno. E’ curioso che i saggi rinuncino del tutto a capire perché di grandi imprese ne siano rimaste così poche, non vedendo i loro fallimenti finanziari e i molteplici danni “reali” prodotti dai loro manager. Le poche grandi multinazionali italiane subiscono un divario di produttività del 24% rispetto alle omologhe tedesche e non risolvono questo svantaggio con il minor costo unitario del lavoro (17%). Tutta la responsabilità della crisi di oggi viene invece addossata ai piccoli imprenditori: vogliamo che facciano auto da fé?

I saggi insistono pure sulla proiezione internazionale, ma è noto da tempo che questa proiezione viene realizzata “in positivo” solo dai “piccoli” dei distretti e del Quarto capitalismo. Inoltre, dimenticano gli effetti dell’internazionalizzazione dei nostri grandi gruppi che, con le dovute eccezioni, hanno puntato prevalentemente sulle delocalizzazioni in paesi a basso costo del lavoro per risolvere (come visto, solo in parte) l’insufficiente competitività dovuta all’insistenza su produzioni tradizionali senza adeguati sforzi innovativi. Si veda il grafico dei saldi del nostro commercio estero nel 2012.

Se l’obiettivo che ci si pone è la creazione di ricchezza in Italia, occorre rendersi conto che occorre “redimere” i grandi che ci restano. Chi oggi contribuisce al reddito sono i piccoli i quali restano tali non per ottusità, ma per un fenomeno sociale, una sorta di riscatto dalle incapacità e dagli abbandoni dei grandi complessi: come afferma Giacomo Becattini, l’impresa italiana è il “progetto di vita” di individui ricchi di idee che si sentono competenti nelle cose che creano. Il nostro imprenditore dei distretti e del quarto capitalismo sente di poter interpretare il mercato (le esigenze dei consumatori) meglio di chiunque altro; organizza il lavoro di un gruppo di uomini che gli sono affini e ai quali si sente legato tanto da sacrificare (ne abbiamo dolorosi esempi in questo periodo) la sua stessa vita pur di non tradirli. E se questi imprenditori “reggono” vuol dire che sono competitivi, ovvero “produttivi”.

A volte crescono di dimensione, anche molto, ma è un effetto della specializzazione che perseguono, una specializzazione volta a soddisfare bisogni particolari, a misura d’uomo e d’impresa. Se dunque questi “progetti di vita” hanno successo non solo ha poco senso squalificarli, ma occorre portarli ad esempio facendo in modo che lavorino con “capitali sociali” più adeguati sul territorio (es. servizi tecnologici, sostegni alla formazione continua anche direzionale, aiuti alla penetrazione dei mercati esteri). Per gli “increduli” basti dire che non abbiamo nulla di sostitutivo.

La grande impresa tecnologica nasce grande e raramente deriva da piccoli ingranditi. Nasce grande e tale si mantiene se i rapporti con le istituzioni, politiche e sociali, restano virtuosi. Volkswagen, Daimler Benz e Bmw sino a una ventina d’anni fa erano più piccole della Fiat: è così difficile capire perché la nostra (oggi unica) fabbrica di auto non porti a noi la stessa fortuna che le tre tedesche portano al loro paese? E’ importante che l’analisi del sistema produttivo sia corretta; analisi errate conducono a diagnosi errate e a medicine (politiche) che uccidono il paziente invece di rinvigorirlo (ne sappiamo già qualcosa, purtroppo). Un esempio è il sostegno all’innovazione che si propone attraverso il meccanismo del credito d’imposta sulle spese di ricerca: si tratta di incentivi a pioggia che occorre invece sostituire con premi ai risultati (ad esempio sulla registrazione di nuovi brevetti o il deposito di nuovi marchi): “premiare l’opera già fatta” per spingere l’emulazione, insegnava Cesare Beccaria nel 1769 a Milano; una massima assolutamente attuale.

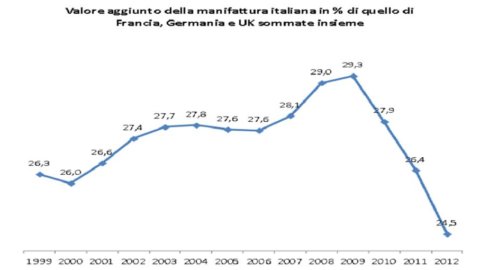

Viviamo tempi critici nei quali i problemi maggiori non vengono dalla mancanza di competitività, come si può verificare dalle dinamiche del valore aggiunto manifatturiero sino alla grande crisi (vedi grafico); ma dalla mancanza del mercato interno per l’effetto di politiche europee errate, per giunta calate nel nostro paese con brutalità inaudita. Politiche nate da analisi condotte su dati fasulli come hanno dimostrato le rettifiche del Fondo Monetario Internazionale sui moltiplicatori keynesiani e, qualche giorno fa, la scoperta di errori nello scritto di Reinhart e Rogoff (This time is different), suggerito come testo sacro dagli imprudenti accademici liberisti. E poi manca il credito delle banche. Si leggono sempre più spesso proposte per sbloccare la crisi e “salvare il salvabile”.

Ma il primo rimedio è il recupero della domanda interna che assorbe più del 60% delle vendite di beni industriali; ciò si ottiene spingendo gli investimenti (in questa direzione va la proposta “Bankoro”, di Alberto Quadrio Curzio e mia) e quindi i consumi (rivedendo le aliquote fiscali in modo da togliere potere d’acquisto a chi tesaurizza dandolo a chi ha bisogno di spendere). E occorre che le banche tornino a fare il mestiere per il quale hanno ottenuto la licenza: prestare a imprese e famiglie invece che fare finanza. Nel 1933 l’Italia dovette salvare le banche e nel 1936 queste furono giustamente oggetto di una profonda riforma. Nel 2008, grazie agli sconsiderati indirizzi propugnati dai liberisti anglosassoni, i contribuenti di Stati Uniti ed Europa hanno dovuto salvare le banche, ma queste non sono ancora state “riformate”; né sono stati aboliti i conflitti d’interesse che funestano il lavoro di agenzie di rating, revisori e analisti. E’ qui che va cercato il vulnus!