Très différent, mais le même sur un point

Le libéralisme est une grande église. Dans cette série nous avons parlé – dans le sillage des réflexions ouvertes par le think tank Economist sur le libéralisme contemporain – des libertaires comme Robert Nozick, des interventionnistes comme John Maynard Keynes, des fondamentalistes du gouvernement minimum comme Friedrich Hayek et des pragmatiques comme John Stuart Mill.

Mais nous ne pouvons ignorer les ennemis du libéralisme. Cette dernière contribution vise à affiner la définition du libéralisme par rapport à la pensée de trois antilibéraux : Jean-Jacques Rousseau, superstar des Lumières françaises ; Karl Marx, un communiste révolutionnaire allemand du XIXe siècle ; et Friedrich Nietzsche, 30 ans plus jeune que Marx et l'un des plus grands dissidents de l'histoire de la philosophie. Chacun d'eux a un éventail d'idées et d'intérêts multiples et bien caractérisés. Mais tous sont unis par le rejet de la vision libérale du progrès.

Les libéraux croient que les choses ont tendance à s'améliorer. La richesse peut croître, la science peut approfondir la compréhension du monde, la sagesse peut se répandre et la société s'améliore grâce à tout cela. Mais les libéraux ne sont pas idiots dans leur franchise progressiste. Ils ont vu comment les Lumières, qui exaltaient la raison comme moteur de l'humanité, ont conduit aux excès de la Révolution française et produit la terreur meurtrière qui l'a finalement consumée. Le progrès est une conquête continuellement en danger.

C'est pourquoi les libéraux se sont attachés à définir les conditions du progrès. Ils croient que la libre discussion et la liberté d'expression génèrent de bonnes idées et aident à les propager. Ils rejettent la concentration du pouvoir parce que les groupes dominants ont tendance à abuser de leurs privilèges, à opprimer les autres et à renverser les normes du bien commun. Et ils affirment la dignité individuelle, ce qui signifie que personne, aussi sûr qu'il soit de ses idées, ne peut forcer les autres à renoncer à ses croyances.

Sinon, Rousseau, Marx et Nietzsche rejettent et combattent toute cette vue d'ensemble et cette interprétation des rapports sociaux. Rousseau doute du progrès lui-même. Marx pense que le progrès n'est possible que s'il est conduit par la lutte des classes et la révolution. Nietzsche est convaincu que, pour ne pas sombrer dans le nihilisme, la société doit s'appuyer sur un sauveur héroïque, un Übermensch. Ceux qui sont venus après eux et ont suivi ces idées ont fait des choses terribles en leur nom.

Jean-Jacques Rousseau

Rousseau (1712-1778) était le plus carrément pessimiste des penseurs des Lumières. David Hume, Voltaire, Denis Diderot et d'autres contemporains de Rousseau pensaient que les Lumières pouvaient apporter une contribution décisive à la réparation des nombreux torts subis par la société. Rousseau, qui devint avec le temps leur ennemi acharné, pensait que la source de ces torts était la société elle-même.

In Un discours sur les inégalités explique que l'humanité n'est vraiment libre que dans l'état de nature. Dans cet état, la notion d'inégalité n'a pas de sens car l'être humain originel est seul et n'est lié à rien. La ruine de l'état d'origine s'est produite lorsqu'un homme a d'abord fermé un terrain et a ensuite déclaré: "Ceci est à moi". Rousseau écrit : « Depuis qu'on s'est rendu compte qu'il était utile qu'un seul ait des provisions pour deux, l'égalité a disparu, la propriété s'est introduite, le travail est devenu nécessaire et les vastes forêts se sont transformées en une campagne agréable qui devait être mouillée de la sueur des hommes, et où l'on vit bientôt germer l'esclavage et la misère, avec la moisson".

La philosophie politique de Rousseau est une tentative de réparer les conséquences de la société laissant l'état vierge de la nature. Le contrat social il s'ouvre sur une déclaration tonitruante : « L'homme naît libre et est partout enchaîné. L'homme est bon par nature, mais la société le corrompt. L'ordre social ne vient pas de la nature, mais est fondé sur des conventions sociales. Le contrat social vise à limiter ce dommage originel.

La souveraineté, écrit le penseur genevois, jaillit du peuple, entendu comme individu. Si donc le gouvernement est au service du peuple souverain, son mandat doit être renouvelé périodiquement. Si le gouvernement échoue, le peuple peut le remplacer. Aujourd'hui, cette affirmation peut sembler du simple bon sens, mais dans la société de l'époque, fondée sur la monarchie et l'aristocratie, c'était un principe révolutionnaire.

Mais… la société rend les gens égoïstes. "Les lois sont toujours utiles à ceux qui ont des biens et nuisibles à ceux qui n'ont rien." La religion est un autre mal. Il écrit : « Les vrais chrétiens sont faits pour être des esclaves.

L'égalité, bien qu'elle ne soit pas conçue comme un principe en soi, doit donc être imposée comme un moyen de contrer les désirs égoïstes des individus et leur soumission à la société. Il écrit au chapitre sept du Contrat social: "Pour que le pacte social ne soit pas une vaine formule, il faut qu'il enferme tacitement en lui-même cet engagement, qui seul peut donner de la force à tous les autres, et c'est que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale sera obligé par tout le corps social, ce qui ne veut pas dire autre chose que qu'il sera contraint d'être libre, car il s'agit d'une condition qui, en offrant à chaque citoyen sa patrie, le garantit de tout lien de dépendance personnelle ; situation qui constitue la technique et le jeu de la machine politique et qui seule rend légitimes les obligations civiles, qui, en dehors d'elle, seraient absurdes, tyranniques et sujettes aux plus énormes abus ».

Les révolutionnaires voyaient dans cette formule la justification de l'usage tyrannique de la violence à la poursuite d'une utopie. Les érudits, cependant, contestent généralement ce type de lecture. Leo Damrosch, dans sa biographie de Rousseau, combine la notion de volonté générale avec le pessimisme de Rousseau. Les gens sont si éloignés de l'état de nature qu'ils ont besoin d'aide pour redevenir libres. Anthony Gottlieb, dans son histoire des Lumières, cite Rousseau comme ayant « la plus grande aversion pour les révolutions ».

Pourtant, ce train de pensée ininterrompu sur la régression et la coercition, même dans sa forme la plus douce, confine au libéralisme lui-même. Chaque fois qu'une personne en position de pouvoir force quelqu'un d'autre, au nom de son propre bien, à agir contre son gré, le fantôme de Rousseau est invoqué.

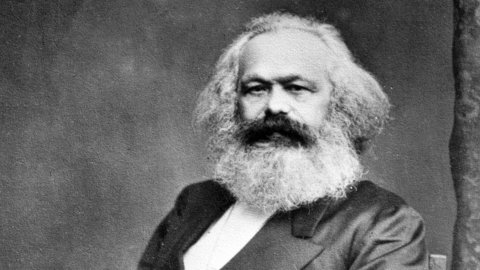

Karl Marx

Marx (1818-1883) croyait que le progrès n'était pas produit par la philosophie et la science, mais par la lutte des classes agissant à travers l'histoire. Comme Rousseau, il pensait que la société et surtout ses fondements économiques étaient la source de l'oppression. En 1847, juste avant qu'une vague de troubles ne déferle sur l'Europe, il écrivait : « Dès que la civilisation commence, la production commence à se fonder sur l'antagonisme des ordres, de la propriété, des classes et enfin sur l'antagonisme de la productivité du travail et du revenu. Pas d'antagonisme, pas de progrès. C'est la loi qui a régi la civilisation jusqu'à ce jour."

Le surplus créé par le travail est saisi par les capitalistes, qui possèdent les usines et les machines. Le capitalisme transforme ainsi les travailleurs en marchandises et nie leur humanité. Tandis que les bourgeois assouvir leur appétit de plaisir et de nourriture, les ouvriers doivent endurer le morne tram-tram quotidien et vivre de pommes de terre pourries.

Pour cette raison, le capitalisme contient le germe de sa propre destruction. La concurrence l'oblige à se répandre : « Il doit se nicher et s'implanter partout, créer partout des liens ». Ce faisant, il crée et organise un prolétariat toujours plus grand qui continue, en même temps, à s'appauvrir. Les capitalistes n'abandonneront jamais volontairement leurs privilèges. Finalement, donc, les ouvriers se soulèveront pour balayer à la fois la bourgeoisie et le prolétariat et créer un nouvel ordre, un ordre meilleur que le précédent. Ce travail révolutionnaire ne sera pas fait par un dirigeant héroïque, mais par les travailleurs eux-mêmes, en tant que classe organisée en parti, le communiste. « Il ne s'agit pas de savoir ce que tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier, à l'heure actuelle, considère comme son but », écrivait Marx à son collaborateur Friedrich Engels en 1844. Il s'agit de savoir ce qu'est le prolétariat et ce que ce que, conformément à cet être, il sera historiquement obligé de faire. Quatre ans plus tard, à l'ouverture de Il Manifeste communiste, les deux prédisaient la révolution : « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme ».

Les libéraux croient que tous les gens partagent les mêmes besoins fondamentaux, donc la raison et la compassion peuvent conduire à un monde meilleur. Marx pensait qu'une telle vision du monde était, au mieux, délirante et, au pire, un stratagème subtil pour manipuler les travailleurs.

Il méprisait le Déclaration des droits de l'homme, le manifeste politique de la Révolution française, comme une charte faite spécialement pour la propriété privée et l'individualisme bourgeois. Des idéologies telles que la religion et le nationalisme ne sont rien d'autre que de l'auto-illusion. Les tentatives de changement progressif sont des pièges tendus par la classe dirigeante. Le philosophe Isaiah Berlin, dans son livre sur Marx, résumait ainsi ce point de vue : « Le socialisme n'appelle pas, il ordonne.

Pourtant, Marx a sous-estimé l'endurance du capitalisme. Le capitalisme a pu éviter la révolution en promouvant le changement par le débat et le compromis ; il a réformé en brisant les monopoles et en réglant les excès ; il transformait les travailleurs en clients en leur fournissant des biens qui, à l'époque de Marx, auraient été dignes d'un roi. En effet, dans ses dernières années, comme l'explique Gareth Stedman Jones, un biographe récent, Marx a été vaincu dans ses efforts pour démontrer pourquoi les relations économiques entre le capital et le travail doivent nécessairement être régulées par la violence.

Marx reste cependant un grand récit de mise en garde contre la complaisance libérale. Aujourd'hui, l'indignation remplace le débat. Des intérêts industriels et financiers interconnectés s'emparent de la politique et sèment les inégalités. Si ces forces bloquent le développement de conditions libérales pour le progrès général, la pression recommencera à monter et la prédiction de Marx se réalisera.

Friedrich Nietzsche

Alors que Marx considérait la lutte des classes comme le moteur du progrès, Nietzsche (1844-1900) scruta l'intériorité des gens, s'immergeant dans les territoires obscurs, dans les recoins oubliés de la conscience individuelle. Et là, il vit que l'homme était au bord de l'effondrement moral.

Nietzsche expose sa vision du progrès dans Sur la généalogie de la morale, écrit en 1887, deux ans avant qu'il ne tombe fou. Dans une écriture d'une vitalité extraordinaire, il décrit comment il fut un temps dans l'histoire humaine où des valeurs nobles et vigoureuses, telles que le courage, la fierté et l'honneur, avaient prévalu. Mais ces valeurs avaient été supplantées lors d'une "révolte des esclaves de la morale" initiée par les Juifs sous le joug des Babyloniens, poursuivie par les Romains et finalement héritée par les Chrétiens. Les esclaves élevaient leur condition, contrairement à celle de leurs maîtres, au-dessus de toutes les valeurs : « seuls les misérables sont les bons ; seuls les pauvres, les impuissants, les humbles sont les bons, les souffrants, les indigents, les infirmes, les difformes sont aussi les seuls dévots, les seuls hommes pieux, pour qui seuls il y a la béatitude – tandis que vous, vous nobles et puissants , tu es pour l'éternité le méchant, le cruel, le lascif, l'insatiable, l'impie, et tu seras aussi éternellement le misérable, le maudit et le damné !

La recherche de la vérité n'a cessé d'alimenter la pensée de l'homme. Mais cette recherche a inévitablement conduit à l'athéisme. C'est la terrible catastrophe d'une pensée millénaire qui s'est finalement niée du mensonge inhérent à la croyance en un Dieu : « Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et nous l'avons tué ! Comment pourrions-nous, tueurs de tous les tueurs, nous sentir bien ? Rien n'était plus sacré et plus grand dans tout le monde, et maintenant c'est sanglant sous nos genoux : qui nous purifiera du sang ? Quelle eau allons-nous utiliser pour nous laver ? Quelle fête du pardon, quel jeu sacré inventerons-nous ? L'ampleur de cette mort n'est-elle pas trop grande pour nous ? Ne devrions-nous pas devenir des dieux simplement pour en être dignes ?"

Il faut du courage pour regarder dans l'abîme mais, dans une existence de souffrance et de solitude, Nietzsche n'a jamais manqué de courage. Sue Prideaux, dans une nouvelle biographie, explique comment Nietzsche a désespérément tenté d'avertir les rationalistes et les positivistes, qui avaient embrassé l'athéisme, que le monde ne pouvait pas soutenir la morale chrétienne des esclaves sans sa théologie. Incapable de comprendre la souffrance comme une vertu religieuse ou de se libérer de l'armure de cuir créée par la vertu libérée par la religion, l'humanité était destinée à sombrer dans le nihilisme, c'est-à-dire dans une existence désolée et dénuée de sens.

La solution de Nietzsche est profondément subjective. Les individus doivent regarder en eux-mêmes pour retrouver la noble moralité perdue afin de devenir Übermensch, une figure décrite dans Ainsi parlait Zarathoustra, l'œuvre la plus célèbre de Nietzsche. Comme d'habitude, Nietzsche est vague sur qui exactement Übermensch. Napoléon pourrait l'être ; tout comme Goethe, l'écrivain et homme d'État allemand. Dans son enquête lucide sur la pensée de Nietzsche, Michael Tanner écrit que laÜbermensch c'est l'âme héroïque désireuse de dire oui à n'importe quoi, que ce soit la joie ou la douleur.

Il n'est pas possible de critiquer Nietzsche de manière conventionnelle, car ses idées coulent dans un torrent de pensées en évolution continue et passionnée. Tant la gauche politique que la droite se sont inspirées des arguments de sa subjectivité ; dans son jeu de langage comme méthode philosophique et dans la façon dont il relie vérité, pouvoir et moralité, il est le père de l'idée qu'on ne peut pas séparer ce qui est dit de qui le dit.

Le libéralisme n'a pas les réponses

La vision illibérale du progrès connaît une terrible série de premières. Maximilien Robespierre, architecte de la terreur, invoque Rousseau ; Joseph Staline et Mao Zedong ont invoqué Marx ; Adolf Hitler a invoqué Nietzsche.

La transition de la pensée illibérale à la terreur est facile à retracer. Dans les régimes illibéraux le débat sur comment améliorer le monde perd son sens : il y a les certitudes de Marx sur le capitalisme, le pessimisme de Rousseau et le surhomme de Nietzsche pour apporter les réponses nécessaires. Dans ces sociétés, au nom du bien commun et d'une finalité supérieure, le pouvoir tend à croître et à s'accumuler entre les mains de quelques-uns, d'une classe comme celle de Marx, d'un Übermenschen comme chez Nietzsche ou par la manipulation coercitive de la volonté générale comme chez Rousseau. La croissance du pouvoir piétine la dignité de l'individu, car c'est ce que fait le pouvoir.

Le libéralisme, en revanche, ne croit pas avoir toutes les réponses. C'est peut-être là la plus grande force de la pensée libérale et des démocraties qui ont surgi sur ses fondements.